こんにちは。

本日はこちらのWebサイトにお越しいただき、ありがとうございます。

突然ですが、私は転職して5カ月で適応障害となり休職をしました。

元々は新卒入社した中小の食品メーカーで営業・調達を9年従事。その後は、キャリアアップを図り、大手商社の営業職へ転職し、休職に至りました。

本記事では、適応障害になり休職した筆者が、適応障害や休職に関する疑問や不安を抱える方のために、原因や症状の見極め方、適切な判断や復職準備までを実体験に基づきお伝えします。この記事を通して、安心して次の一歩を踏み出せるきっかけになると嬉しいです。

まさか自分が適応障害になるなんて・・・私もそう思っていました。今だから振り返られる事を赤裸々にお伝えします。

1.休職が必要な原因とストレス症状について理解する

私たちは日々の生活の中で、様々なストレスにさらされています。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安…これらは目に見えないけれど、私たちの心と体に大きな影響を与える可能性があります。

1-1.精神的ストレスとその影響

精神的ストレスとは、外部からの刺激やプレッシャーが、私たちの心や体のバランスを崩そうとする状態を指します。ここでいう「刺激やプレッシャー」は、単に嫌なことばかりではありません。例えば、昇進や結婚といった喜ばしい出来事も、変化への適応が必要となるため、精神的なストレスとなります。

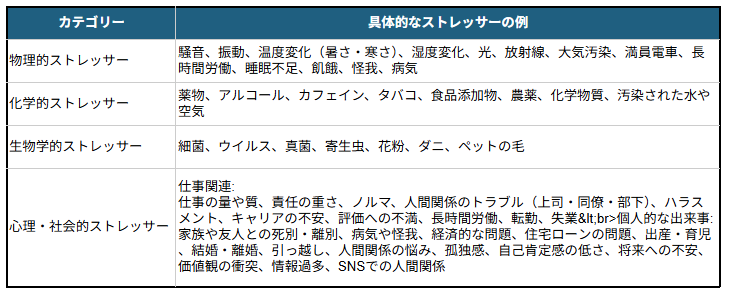

このような「刺激やプレッシャー」の事を心理学用語で、「ストレッサー」と呼ばれています。ストレッサーは、大きく4つのカテゴリーに分けられます。

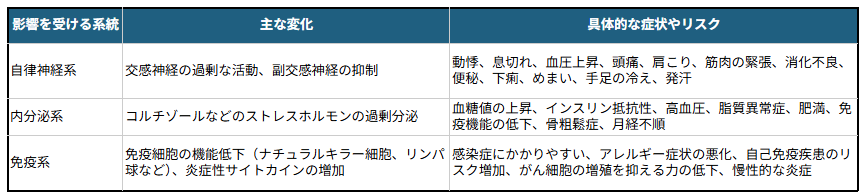

このストレッサーを要因として、精神的なストレスは、自律神経系、内分泌系、免疫系といった、私たちの体の重要なシステムに影響を与えます。

そして、心にも深刻な影響を与えていきます。

具体的には、気分の落ち込みや不安、集中力や記憶力の低下、睡眠障害、うつ病や不安障害のリスク増加が挙げられます。

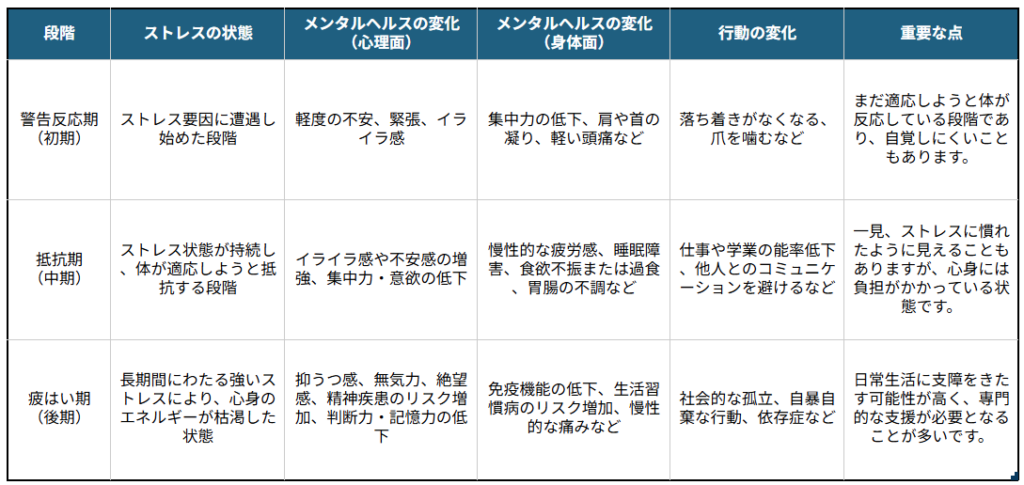

これらストレスは三段階あり、カナダの生理学者ハンス・セリエが提唱した「汎適応症候群」が知られています(下の表に三段階をまとめました)。

私の場合は、転職による「仕事の変化・重圧」「人間関係のトラブル」「第2子の出産・育児」が重なって、許容量を大きく超えた生活を二ヵ月継続した為、限界を迎えました。

1-2.身体的ストレスから見えるサイン

精神的ストレスは無自覚な状態から始まり、徐々に身体を蝕んでいきます。「最近なんだか体の調子が悪い…」と感じる。これは体がSOSを出しているサインかもしれません。

精神的なストレスが、目に見える様々な身体的な症状として現れてきます。

・痛み:肩こり、頭痛、腹痛、腰痛など.

・睡眠:不眠、寝つきが悪くなる、夜中や朝方に目が覚める.

・食欲:食欲不振、過食

・消化器:便秘や下痢.

・その他:めまい、耳鳴り、動悸、息切れなど.

上記の身体的疲労からくるサインが出たら無理せず休む努力をしてください。仕事への責任感・プレッシャーより、あなたの身体や家族の方が大切です。我慢せず無理せず格好つけず、パートナーと相談してください。早めの休息や医療機関への相談を検討することが何よりも重要です。これにより、長引く体調不良や精神的な負担を未然に防ぐことができるのです。

1-3.私の事例で考える、休職を考えるべき具体的な症状

私は2024年2月に同職・異業界へと転職し、7月上旬に休職をしました。転職して5か月目の時でした。

転職して数ヶ月は、社内の環境や人間関係、仕事に慣れようと意欲的に働く事が出来ました。しかし4月となり新組織体制となってからは、新しい業界の知識習得、OJTという名の実践投入で、仕事が馴染めず苦労しました。

チームメンバーとは打ち解けながらも、夜遅くまで働く働き方に前職とのギャップを感じて、育児時間との向き合い方に不安を感じ始めました。

そしてGWを迎えて、5月に入り、第2子が誕生しました。元々、前職でも育児休業が取れる環境では無かった為、育児休業をあきらめて転職活動を行っていました。そこから、育児と仕事の両立を目指し奮闘が始まりました。この時から、睡眠不足からなる自律神経の乱れを感じ始めました【警告初期】。

5月を過ぎて6月となり、育児と仕事の奮闘は続きます。1ヶ月を過ぎ始めてからは、頭痛・腹痛・食欲不振・下痢・めまい・息切れの症状を感じながら、何とか生きている、という状態でした。妻や子供に対しては、ちょっとしたことで、イライラして、怒鳴り散らして、話しかけても無視をする、話したくない、そもそも話す時間が無いという状態が継続しました【抵抗期】。

6月後半より、今まで気力で頑張っていた事が出来なくなりました。こんな日々はいつまで続くのか?なんで自分は努力しているのだろうか?突如として不安や緊張を感じなくなり、無気力でボーっとする事が多くなることを感じ始めました。そして7月となり、仕事中の運転をきっかけに、もうダメだ、限界を感じて、休職を決意しました【疲はい期】。

長時間同様なストレスにされされ続けると、一時的に抵抗力は高くなり、何とかなった!と勘違いします。但し、これは身体が何とかしようと無理している空元気な状態です。その状態で生活スタイルを変えずにいると、ある時突然音が切れたように、精神と身体の状態がおかしくなり始めます。

「これくらいの症状で休職?」と思う人もいるかもしれませんが、症状の深刻さや長期化は休職のサインです。気になる症状があれば、早めに精神科・心療内科を受診しましょう。

2.休職の判断基準

2-1.どのタイミングで休職を考えるべきか?

休職を考えるべきタイミングは、自分の体や心の状態が日常生活や仕事のパフォーマンスに影響を及ぼすほど悪化したと感じたときです。

私の場合、仕事中に死を感じた時でした。

ある日、営業車で高速道路を運転中、ぼんやりとしてしまい、気づいた時には目の前に車が迫っていて、危うく追突しそうになりました。事故には至らなかったものの、何とか最寄りのサービスエリアに車を停めようと必死に運転しました。そして、エンジンを切った瞬間、まるで重いものがのしかかってきたかのように、全身が急に重く感じました。この時、「休職しよう」という言葉が無意識に口から出ていました。

2-2.医師の診断

休職するにしても個人の意思だけで休職する事は出来ません。医師の診断結果に基づいて、産業医面談を経て、最終的に会社が休職可否を判断します。

医療機関へ行く前に上司と相談、産業医面談を行う、という方法もありますが、私の場合は仕事がイヤで一刻も早く休職したい、という状況だった為、最短で予約できる心療内科へ受診しました。

そして、受診の結果、「適応障害」という診断に至りました。

診断結果を会社へ報告する為、保険適用外となる「診断書の作成」が必要となります。

この診断書に基づき、会社は産業医面談のセッティング準備を進めていきます。

2-3.適応障害における休職の種類と法的条件について

適応障害が原因で休職する場合、「私傷病休職」という扱いで休職する場合が多いです。私もこちらに該当しました。

・法的根拠

明確な法律の定めはなく、多くの企業が就業規則に私傷病休職に関する規定を設けており、その内容に基づいて運用されています。私の場合も就業規則に記載がありました。

・休職期間

企業の就業規則によって異なるそうです。一般的には、数ヶ月から1年程度の期間が定められていることが多く、私の場合は最大1年までと規則に記載がありました。

・給与:

休職期間中の給与の扱いは、法律で定められておらず、多くの企業では無給となります。私も給与は発生しておりませんが、後述の傷病手当金を申請して、生活費を得ています。

・社会保険

休職中も社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の被保険者資格は継続されます。子どもが不要の為、この制度は有難かったです。しかし、保険料の支払いが必要となる為、毎月会社から来る請求書の指定口座に入金を行っております。

・傷病手当金

健康保険の被保険者である一定の条件を満たす場合、休職期間中に傷病手当金が支給される可能性があります。これは、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に、最長1年6ヶ月間、標準報酬日額の3分の2相当額が支給される制度です。私は、この制度を活用して、生活費を得る事が出来ました。

3.休職中の過ごし方と日常生活

3-1.休職初期・中期・後期、それぞれの過ごし方

・初期(休養と休息に専念する時期)

主治医の方針に従い、何も考えず、身体を休める事だけに集中する期間でした。携帯も置いて、情報を徹底的に遮断し、睡眠リズムの安定と静かな環境が必要でした。

とはいえ、育児の人手は必要な為、義母を家に呼んで、子どものお世話を頼みました。

こうした「誰かに頼る」という手段が必ず必要となるので、家族に気持ちを打ち明ける事も大切です。

はじめの1ヶ月は外出も出来ず、不安と自己嫌悪で頭の中がグルグルしていました。9月になって、ようやく身体的ストレスも無くなり、近くの公園などを散歩できるようになりました。

療養期間は人それぞれです。焦らず、自己否定せず、頑張り過ぎず、自分のペースで休むことが大切です。

・休職中期(少しずつ活動を始める時期)

適応障害における休職期間は3ヶ月~6ヶ月と言われていますが、私の場合、働ける状態になるのは、まだまだ時間がかかる様子でした。

3ヶ月目の10月になっても、電車に乗るのは怖いし、周囲の目を意識して、鼓動が速くなるのを感じていました。

ニュースや新聞を観たりすると、仕事を思い出して、すぐに蓋をしたくなる感覚に襲われていました。しかし11月になって、ようやく、気持ちの整理が落ち着き、社会との接点を少しずつ持つことを意識し始めました。

生活リズムを整え、散歩や家事、趣味など無理のない範囲で活動時間を広げていきました。はじめは読書も15分たつと集中力が切れましたが、少しずつ頑張る事を意識して、活動していきました。

・休職後期(復職に向けて準備をする時期)

12月となり、ようやく復職を意識し始めて、主治医との面談で年明け25年1月から復職に向けて活動する事を決めました。

6ヶ月以上の休職をした場合、リワークプログラムという制度を利用して、復職することもありますが、私はこの制度の活用せず、(むしろ知らなかった)、復職準備を進めていきました。

復職に際して、主治医の診断書を入手し、会社へと連絡。そこから、産業医面談を実施して、具体的な復職プランを主治医と会社の人事と設定しました。

3-2.主治医との定期面談

主治医との定期面談は月1~2回を目安に実施しておりました。

先生と話すことで今の精神状態を客観的にも見てもらうことが出来、私は定期面談を実施して良かったなと感じております。しかし、先生も当たり外れがある為、病院の評判等は事前に確認するのが望ましいです。

また、傷病手当金を申請するにあたり、主治医記載欄の記載のために、月に1〜2回の診察が必要となります。受診が一度も無い月は申請書の記載が出来ず手当金の支給をすることが出来ません。毎月の診察を忘れないよう、くれぐれもご注意ください。

3-3.家族や友人との関係をどう保つか

私は休職している事を友人には一切話しませんでした。育児中という事もあり、人と会う機会自体なかったので、話すこともないのですが、時々会って話す時は、何事も無かったかのようにふるまっていました。

伝える事で、友人関係が少し変わるのかな、ただ伝えたところで、何か変わるわけでもないので、私は特に伝えませんでした。

但し、家族に対しては、自分の気持ちを素直に伝えました。特に妻に対しては、非常に負担をかけてしまったことを今でも悔やんでいます。妻側としても心の折り合いをつける事が非常に難しい出来事となってしまい、何が正解なのかは、今でも分かりません。

夫婦はどんな時でも支え合って生きるものだという信念が、改めて強く感じられました。

4.復職の判断と準備

4-1.復職への意欲があるかを確認する

適応障害からの回復が進み、そろそろ社会復帰を意識し始めた時、それはどんな気持ちでしょうか?その意欲は本当に心の底から湧き上がってくるものですか? それとも、「お金や世間体の心配」という焦りや義務感からくるものでしょうか?

このまま休職を延長するのか、退職するのか、転職するのか、復職するのか、選択肢は様々です。これから、どんな働き方をしたいのか具体的なイメージを描く事で、復職の道か違う道かを選択できます。

私の場合、当初は転職も検討しておりました。しかし、休職で無給期間が長く続いた為、転職面接時に休職した旨を説明する必要がありました。もし黙っていても源泉徴収票の年収からバレるし、また転職して休職するリスクもある為、転職は候補から外しました。

それならば休職した経緯を含めて、今の会社に良い意味で依存する方が、気遣ってくれるだろうという算段から、復職する道を選択しました。

休職後、私の価値観は大きく変わりました。会社に依存した働き方ではなく、自分で稼げる力を養いと思い、投資やブログを始める事にしました。

4-2.復職に向けた段階的なプラン

復職したい!と思っても、すぐに復職は始まりませんでした。私の復職迄の具体的なステップは以下のようになりました。

①まずは会社へと連絡を行い、産業医面談が実施されます。

②面談を経て、復職に向けた就業時間と同様な生活リズム2~3週間行います。私の場合、就業時間中の過ごし方は、新聞やニュースの確認、資格勉強、その他学習時間に使うです。そして、1日の生活時間を「ADVANTAGE HARMONY」というコミュニケーションツールを通じて報告しました。

③生活リズムの安定を確認後、再度産業医面談を実施、復職可能の診断を得る。

④その後、自己分析を兼ねた復職プランを作成し、人事面談前に提出。

⑤復職プランの内容含めて、人事面談の実施。

⑥所属組織の上司と面談を行い、復職の最終判断。

⑦復職日を決定し、復職。

東証プライム上場企業なので、復職マニュアルもしっかりしており安心して復職準備進める事が出来ました。

4-3.復職前に確認しておくべきポイント

・元の職場復帰が原則

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(職場復帰支援の手引き)によると、心の健康問題によって休業した労働者の職場復帰については、元の職場へ戻すことが原則とされている。

私の場合は元の職場復帰がイヤな為、復職プランにて、復職先を別にしてほしい、異動申請も兼ねた内容で提出を行いました。

・復職後の働き方について上司と事前に相談する

復職後の業務内容、勤務時間、体調不良時のQA等、事前に話し合っておくことで職場復帰後の動きはスムーズになります。

私は、最初からフルタイムではなく、短時間勤務から始まり、時短勤務制度を申請致しました。これは仕事と育児の両立を図る為、再発防止を兼ねた対策でもあります。

再発防止も兼ねて、自分にとっての理想の職場は、自分で築く!そんな想いで復職プランを作成しました。

5.よくある質問と回答

休職中、自分自身が疑問に思った事をまとめてみました。

休職中の給与はどうなるの?

休職中の給与は、原則として支払われません。これは、労働基準法における「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいているため、働いていない期間に対して会社は給与を支払う義務がないと考えられています。

しかし、適応障害の場合、傷病手当金が支給されるため、こちらで給与の一部を補うことができます。

傷病手当金の申請から至急までの流れは?

加入している健康保険の種類(協会けんぽ、健康保険組合など)によって若干異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。

①申請書の入手(ウェブサイトからDLもしくは会社から郵送)

②申請書の記入(記入者は3名、自分・主治医・保険組合)。申請書の記入は通院時に主治医へと依頼する。

③申請書の提出

④支給決定通知(1~2週間)と支払い。支払いは会社経由で支払い(この時、社会保険料分を差し引いて支払われた)

傷病手当金申請書の請求期間の記載方法は?

傷病手当金申請書には、「療養のため仕事につけなかった期間」の記入が必要です。この期間は、就労が出来なかった証明になるので、その期間が過ぎてからでないと記載が出来ません。

具体的には、2025年4月1日から2025年4月30日まで療養のため仕事に就けなかった場合、5月の通院時に申請書の記入を依頼します。そして、記入欄には、

被保険者記入欄: 2025年4月1日~2025年4月30日

医師記入欄: 医師に上記期間について労務不能である旨を記載してもらいます。

また、傷病手当金を申請するにあたり、主治医記載欄の記載のために、月に1〜2回の診察が必要となります。受診が一度も無い月は申請書の記載が出来ず手当金の支給をすることが出来ません。毎月の診察を忘れないよう、くれぐれもご注意ください。

パートナーが適応障害になったとき、どうすればいい?

本人もつらい状況だが、支える側も接し方に悩むと思います。今だから振り返られる当事者として、こう接して欲しかったという対応をお伝えします。

・適応障害についての理解を深めて欲しい

最初のうちは話す気力が全くありません。なので根ほり葉ほり聞かれるよりも、本やウェブサイトを通じて、適応障害がどのような病気なのか、その症状や原因について正しく理解して、前提条件を整えるで会話の土台が築くことが出来ます。

・長期的な視点を持つ

回復には数週間から数ヶ月、場合によってはそれ以上の時間がかかることもあります。個人差もあるため焦らずに、長期的な視点で見守ることが大切です。周囲が焦っている事を本人は気付きます。不安でしょうが、必ず回復する症状なので、見守ってあげてください。

・あなた自身のケアも大切にする

パートナーが大変な状況ですが、自分自身も不安を抱え込まないでください。信頼できる家族や友人と話して、自分の心の健康を保ちましょう。

・いつ働くの?と聞かない

働く必要性がある事は本人も十分理解しており、四六時中考えています。その気持ちを紛らわしたり、リラックスする為の休息期間であるため、焦らず、見守ってください。いずれ本人から話し出します。

休職期間の延長はできますか?

医師の診断や会社の判断によって、休職期間の延長が認められる場合があります。

私の主治医の場合、診断書上の休職期間は1ヶ月でした。そして通院時に休職の延長有無について話し合い、延長する場合は改めて診断書を作成して頂きました。その申請書を会社に提出して、休職期間の延長を認めて頂きました。

復職後の配置転換や業務内容の変更は可能ですか?

会社によっては、復職者の状況に合わせて配置転換や業務内容の変更を検討してくれる場合があります。まずは会社に相談してみましょう。

6.まとめ

2024年。人生を大きく変えるはずだった転職は、私をまさかの適応障害という嵐の中に突き落としました。押し寄せる葛藤、未来への不安、そして焦燥感。まるで、これまで築き上げてきたものが音を立てて崩れていくような、そんな絶望的な気持ちでいっぱいでした。

でも、妻の温かい支え、周りの優しい手に助けられ、本当に少しずつ、本当に一歩ずつ、泥濘から這い上がるように前へ進むことができたのです。

適応障害は誰にでも起こりうる心のSOSです。一人で悩まず、周りの人や専門家を頼ってください。立ち止まることは後退ではなく、再び歩き出すための準備です。

私のこの経験が、少しでもあなたの心の重荷を軽くし、「自分だけじゃないんだ」と感じるきっかけになればと思い、まとめてみました。辛い時には迷わず周りの人に頼ること、専門家の力を借りることを忘れないでください。

あなたは決して、一人じゃない。どうか、自分を信じて、再び輝く未来を信じてください。私は、心からそう願っています。